【Expert Eyes on irAE】皮膚障害編(監修:がん研究会有明病院 皮膚腫瘍科 部長 吉野 公二 先生)

irAE皮膚障害の早期発見のポイント、皮膚科専門医へのコンサルトタイミングについて、わかりやすく解説しています。

キイトルーダ®の適正使用とirAEマネジメントにお役立ていただける資材をご紹介しております。

日々の診療にお役立てください。

| 注意を要する有害事象、すなわち免疫関連有害事象 (irAE)などの発現状況および対策を中心に、 投与に際しての注意をまとめています。 PDF形式 |

| 免疫関連有害事象などの、注意を要する有害事象の症例の経過を掲載しています。 適正使用ガイドとあわせて、キイトルーダ®の適正使用と患者さんへ安全に投与するための一助 としてご活用いただけます。 PDF形式 |

| 免疫チェックポイント阻害薬(ICI)によるirAEの病態(特徴と発現時期)や症状・臨床所見、 鑑別、コンサルトのタイミングなどを、専門医の視点から解説しています。 ●皮膚障害 PDF形式 ●肺障害 PDF形式 |

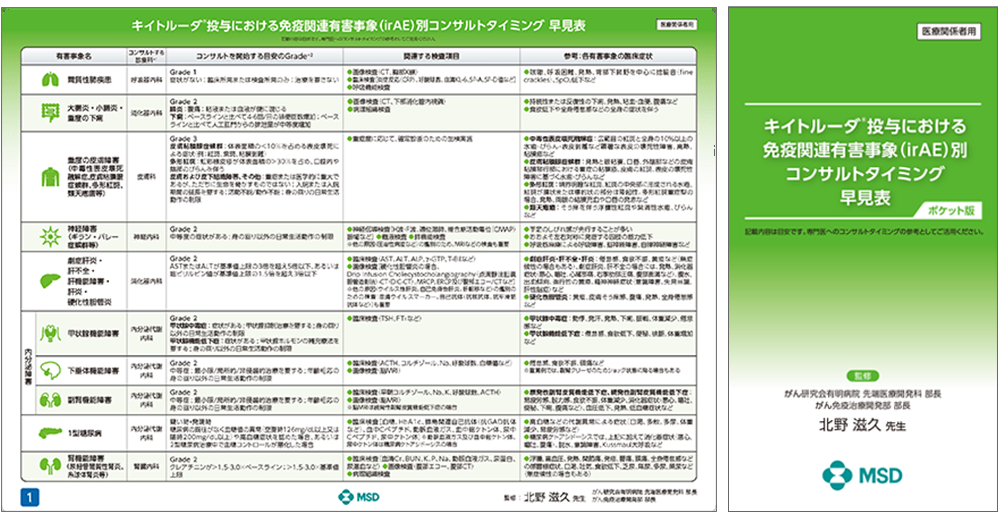

| キイトルーダ®のirAEについて、コンサルトする診療科や、コンサルトの指標となる所見、 ポイントとなる検査項目などが、ひと目でわかるようにまとめられています。 下敷き版とポケット版をご用意しております。 ●下敷き版 PDF形式 ●ポケット版 PDF形式 |

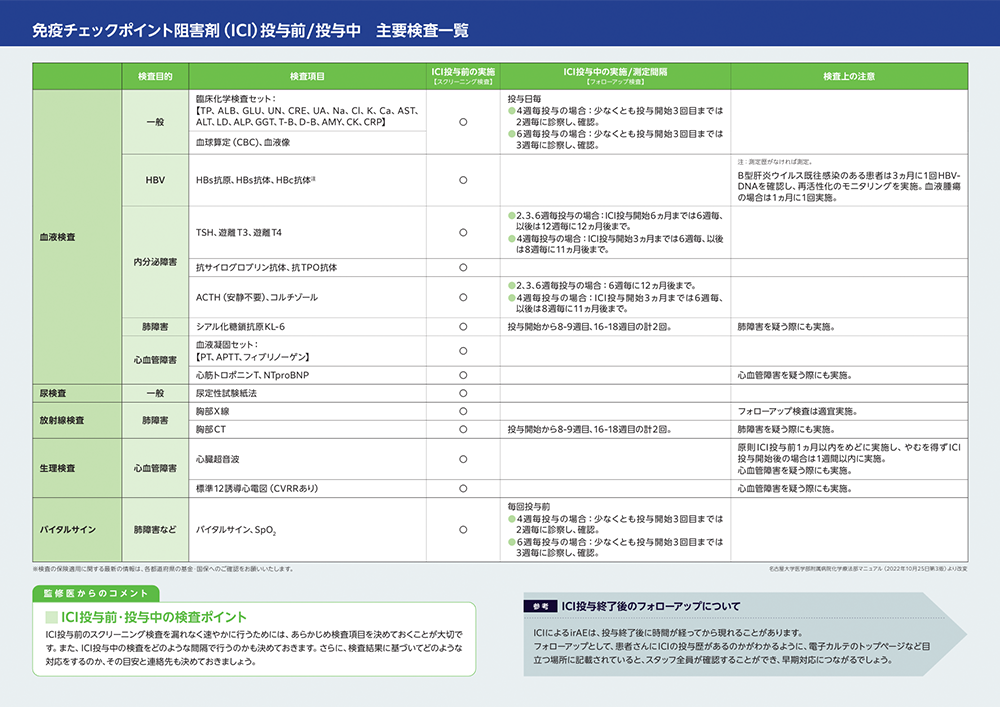

| irAEの早期発見のためにどのような検査を行うべきか、検査のタイミングや実施間隔を含め、 主要な検査についてまとめています。院内の検査マニュアルを検討される際の参考としてご活用ください。 PDF形式 |

| ICI治療におけるirAE発現時は、重症化を防ぐために早期発⾒と迅速な対応が求められます。 その際に重要なステロイドマネジメントについて、投与のタイミングと用量、漸減、注意点などを解説しています。 PDF形式 動画 |

| 院内のirAE対策と院外連携 高知大学医学部附属病院 日本赤十字社 高知赤十字病院 高知県・高知市病院企業団立 高知医療センター Contents ・高知大学医学部附属病院のirAE対策 ・チームの取り組み ・看護師による取り組みの実際 ・薬剤師による取り組みの実際 ・高知赤十字病院のirAE対策 ・高知医療センターのirAE対策 ・【Discussion】irAEマネジメントの現在地とこれから 詳しく見る(PDF) |

| チームI-O*の取り組み *ICI治療におけるirAEマネージメントワーキンググループ 日本医科大学 千葉北総病院 Contents ・施設の特徴に合わせたマニュアル作成と情報共有 ・irAE早期発見に向けた薬剤師の介入 ・irAE早期発見に向けた看護師の介入 詳しく見る(PDF) |

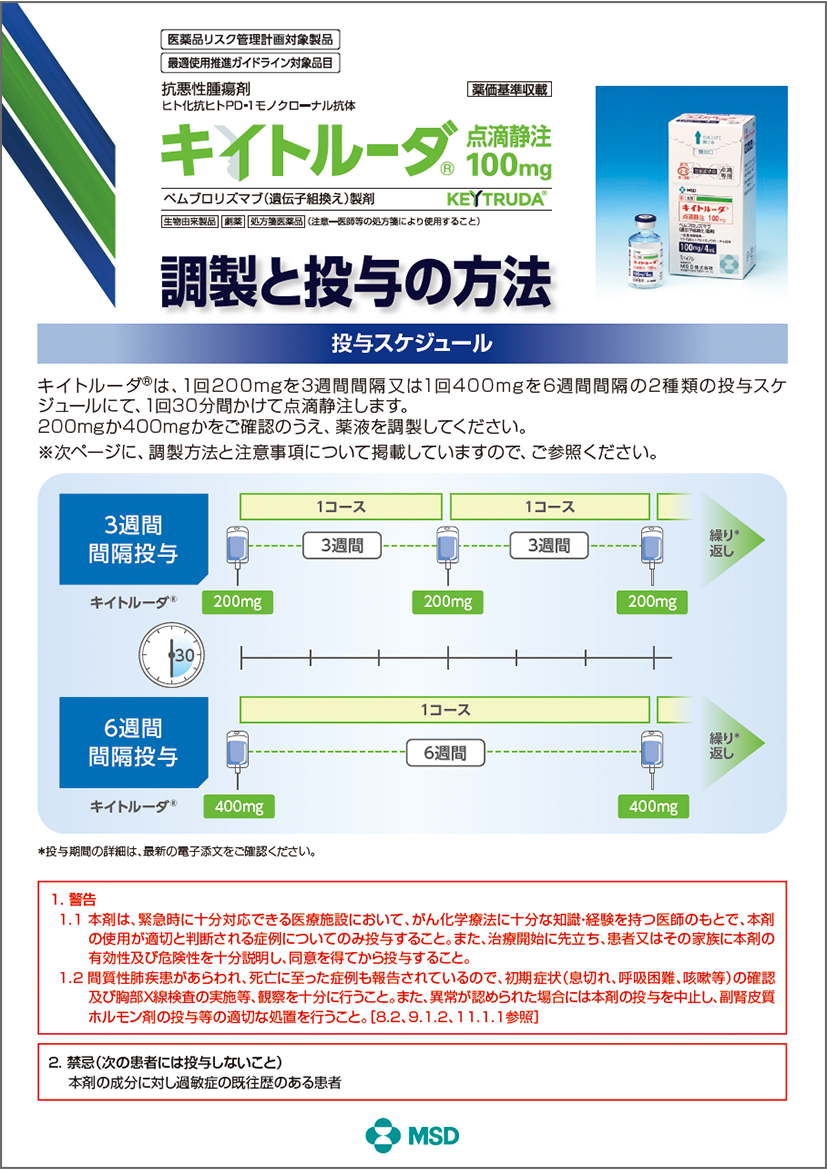

| キイトルーダ®の投与スケジュールや調製手順のほか、調製した薬液や投与に際する 注意などをご確認いただけます。 PDF形式 |

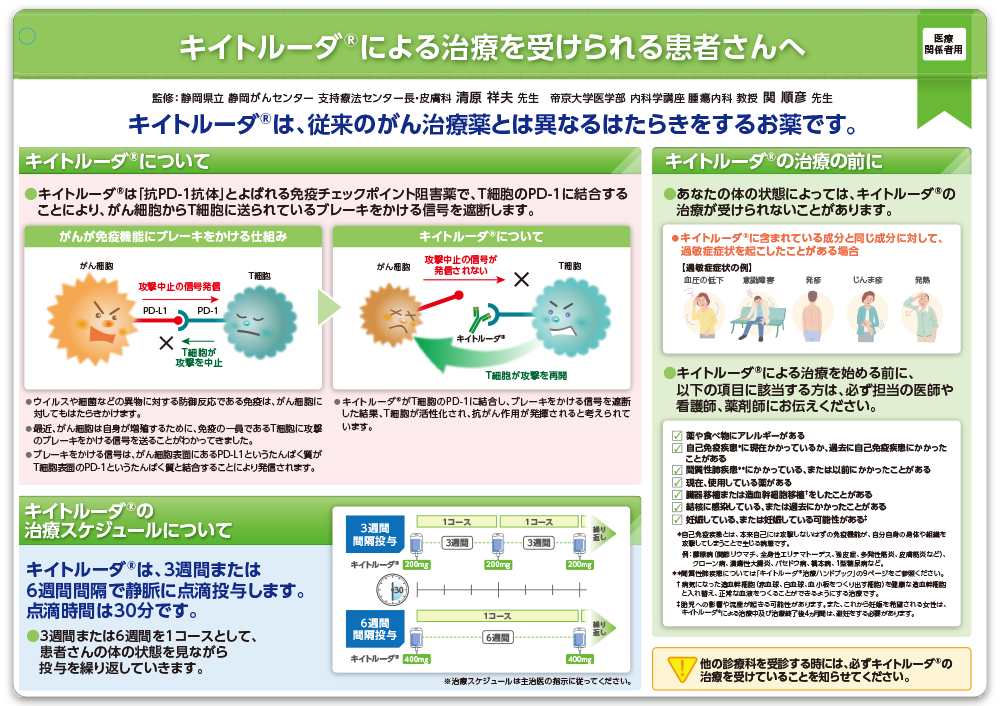

患者説明用下敷き

| キイトルーダ®による治療を受ける患者さんへの、インフォームドコンセント用資材です。 キイトルーダ®のはたらき、治療スケジュールなどが、わかりやすくまとめられています。 単剤療法版と、各がん種の併用レジメン版があります。 ●がん種共通 PDF形式 ●MSI-High結腸・直腸癌 PDF形式 ●食道癌|キイトルーダ®・化学療法併用治療 PDF形式 ●非小細胞肺癌|進行・再発 PDF形式 ●非小細胞肺癌|周術期 PDF形式 ●乳癌|術前・術後薬物療法 PDF形式 ●子宮体癌|レンビマ®併用治療 PDF形式 ●子宮体癌|化学療法併用 PDF形式 ●子宮頸癌|化学療法±ベバシズマブ併用 PDF形式 ●子宮頸癌|同時化学放射線療法 PDF形式 ●TMB-High固形癌 PDF形式 ●腎細胞癌|術後補助療法 PDF形式 ●腎細胞癌|アキシチニブ併用 PDF形式 ●腎細胞癌|レンビマ®併用 PDF形式 ●胃癌 PDF形式 ●胆道癌 PDF形式 ●膀胱・腎盂・尿管癌 PDF形式 |

患者同意書

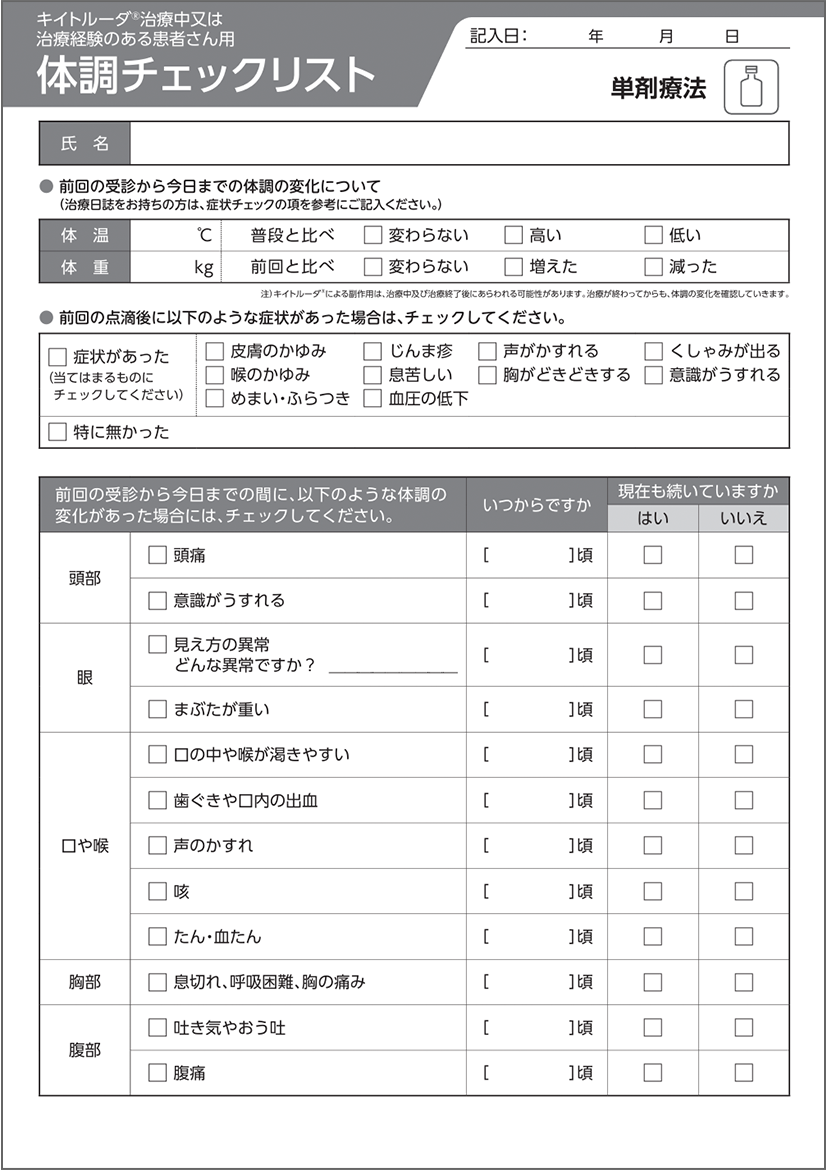

体調チェックリスト

| キイトルーダ®で治療中の患者さんが、前回の受診から当日までの体調を振り返り、 チェックするための問診票です。患者さんの現状の把握にご活用いただけます。 ●単剤療法 PDF形式 ●頭頸部がん併用療法 PDF形式 ●腎細胞がん併用療法 PDF形式 ●肺がん併用療法 PDF形式 ●肺がん術前・術後薬物療法 PDF形式 ●乳がん併用療法/単剤療法 PDF形式 ●食道がん併用療法 PDF形式 ●レンビマ®併用療法 PDF形式 ●子宮体がん化学療法併用/単剤療法 PDF形式 ●子宮頸がん併用療法 PDF形式 ●子宮頸がん同時化学放射線療法併用 PDF形式 ●胃がん併用療法 PDF形式 ●胆道がん併用療法 PDF形式 ●尿路上皮がんエンホルツマブ ベドチン併用療法 PDF形式 |

irAE皮膚障害の早期発見のポイント、皮膚科専門医へのコンサルトタイミングについて、わかりやすく解説しています。

WEB講演会にアクセスし「このページは閲覧を制限しています」と表示された方は こちら>>

このサイトでは、医療用医薬品を適正にご使用いただくため、医師、歯科医師及び薬剤師などの医療関係者の方を対象に、主としてMSD株式会社の医療用医薬品に関する情報を提供しています。

下記の「はい」をクリックした場合、「MSD Connect ご利用規約」及び「ウェブサイトのご利用条件」を理解したうえで、内容に同意したものとみなします。

2024年11月にご利用規約を改訂致しました。上記リンクよりご確認ください。

あなたは医療関係者ですか?