製品基本Q&A

製品基本Q&A

ジャヌビア®(シタグリプチンリン酸塩水和物)

製品情報

2型糖尿病です。

<引用>

電子添文

インクレチンであるglucagon-like peptide1(GLP-1)及びglucose-dependent insulinotropic polypeptide(GIP)は、グルコース恒常性の維持にかかわるホルモンです。シタグリプチンは、DPP-4酵素を阻害し、インクレチンのDPP-4による分解を抑制します。活性型インクレチン濃度を上昇させることにより、血糖値依存的にインスリン分泌促進作用並びにグルカゴン濃度低下作用を増強し血糖コントロールを改善します。

<引用>

電子添文

次の2つの理由によりフィルムコーティングしています。

・原薬の苦味をマスクする

・錠剤を着色(*)する

(*)錠剤の識別のために、用量ごとに異なる色にしています。

本剤の電子添文には以下のとおり記載されています。

6. 用法及び用量

通常、成人にはシタグリプチンとして50mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら100mg 1日1回まで増量することができる。

7. 用法及び用量に関連する注意

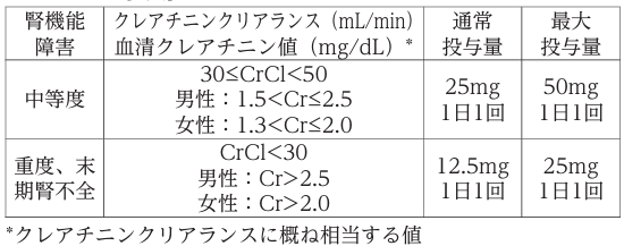

本剤は主に腎臓で排泄されるため、腎機能障害のある患者では、下表を目安に用量調節すること。[8.3、9.2.1、9.8、16.6.1 参照]

7.2 末期腎不全患者については、血液透析との時間関係は問わない。[9.2.1、9.8、16.6.1 参照]

使用方法

高齢者では腎機能が低下していることが多いため、腎機能に注意し、腎機能障害がある場合には適切な用量調節を行ってください。

<引用>

電子添文

本剤の電子添文には以下のとおり記載されています。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与を考慮すること。動物実験(ラット)において、1,000mg/kg/日(臨床での最大投与量100mg/日の約100倍の曝露量に相当する)経口投与により、胎児肋骨の欠損、形成不全及び波状肋骨の発現率の軽度増加が認められたとの報告がある。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。

小児等に対する安全性は確立していません。〔臨床試験は実施していません。〕

<引用>

電子添文

他剤との対応量を比較検討した報告はありません。

患者の臨床的背景により異なりますので、他剤からの切り替えの際は、電子添文記載の【用法及び用量】に従って投与してください。

健康成人に12.5~100mgを単回投与した際の半減期は、9.6~12.3時間でした。また、1日1回投与24時間後のDPP-4阻害率は、50mgで92%、100mgで94%でした(1)。

2型糖尿病患者を対象とした国内第Ⅱ相試験において、シタグリプチン100mg1日1回又は50mg1日2回を4週間投与したところ、同程度の血糖降下作用と安全性が示されたため、1日1回投与となりました(2)。

<引用>

(1)片山泰之 他.;新薬と臨床 60(6):1139-1152,2011

(2)インタビューフォーム Ⅴ. 治療に関する項目 5. 臨床成績 (3) 用量反応探索試験

本剤の電子添文には以下のとおり記載されています。

16. 薬物動態

16.2 吸収

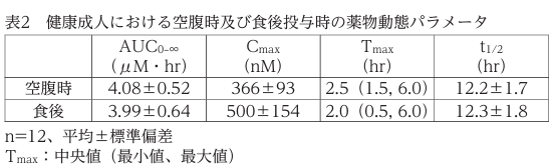

16.2.2 食事の影響

健康成人に、シタグリプチン50mgを食後に単回経口投与した場合、

空腹時に比べてCmaxは37%増加したが、AUC0–∞及びTmaxに差はなかった(表2)。

食事を摂らず(*)に本剤を服用する臨床試験は行われておらず、有効性や安全性の情報はありません。

電子添文上、食事に関する制限はありませんが、「不規則な食事摂取、食事摂取量の不足又は衰弱状態」は、低血糖を起こすおそれのある患者又は状態とされています(1)。

インクレチン(GLP-1、GIP)は経口摂取した栄養素に応答し消化管内分泌細胞から分泌され、そのインスリン分泌促進作用は血糖依存性であるため、DPP-4阻害薬を単独で用いた場合の低血糖リスクは低いとされています(2)。

これらより、本剤を空腹時に服用した場合の血糖低下効果は、低血糖を生じるほど大きくないと推察されますが、個々の患者の状態により判断する必要があると考えられます。

(*)本剤の第Ⅲ相臨床試験は朝食前投与で行われています。また、臨床薬理試験の結果、本剤の薬物動態は食事の影響を受けにくいことから、食事のタイミングに関わらず投与可能である事ことが確認されています(3)。

<引用>

(1)電子添文

(2)日本糖尿病学会(編・著)糖尿病専門医研修ガイドブック(改訂第9版)DPP-4阻害薬(p.254)

(3)インタビューフォーム Ⅴ. 治療に関する項目 3.用法及び用量 (2)用法及び用量の設定経緯・根拠

服用時間の規定はありません。

臨床薬理試験の結果から、本剤の薬物動態は食事の影響を受けにくいことから、食事のタイミングに関わらず投与可能です(1)。

<引用>

(1)インタビューフォーム Ⅴ.治療に関する項目 3.用法及び用量 (2)用法及び用量の設定経緯・根拠

電子添文上、腎機能障害の程度はクレアチニンクリアランス及び血清クレアチニン値で記載しています(1)。

GFR(eGFR: 推算糸球体濾過量、mL/min/1.73m2)での目安は規定していませんが、医師の判断でGFR(eGFR)を参考にすることは問題ありません。

本剤の腎機能障害患者における薬物動態はクレアチニンクリアランス別に解析しています(1)。

<引用>

(1)電子添文

電子添文には、禁忌に設定した理由として、「インスリン注射による血糖管理が望まれるので本剤の投与は適さない」と記載されています(1)。

日本糖尿病学会編・著 糖尿病専門医研修ガイドブックには、以下のように記載されています(2)。

(感染症)

感染症の発症に伴いのコントロールは悪化し、時にケトアシドーシスの原因となる。糖尿病のコントロールは感染症の予後にかかわるため、インスリンを中心とした厳格な血糖コントロールを行う必要がある。

(手術)

血糖値は、麻酔や感染症の合併、食事摂取量の変化、消化器症状などにより変動しやすい。術前からの周到な準備と周術期におけるこまやかな血糖コントロールが不可欠である。術前より、手術の大小、糖尿病の病型に関わらずインスリンを中心とした血糖コントロールへの切り換えが原則である。

<引用>

(1)電子添文

(2)日本糖尿病学会(編・著) 糖尿病専門医研修ガイドブック改訂第9版,2023.p.376、436-437.

【適応外】

本剤を粉砕して投与することは、承認外の用法となります。

粉砕して投与した際の薬物動態、有効性、安全性は検討していませんので、おすすめしていません。

粉砕後の安定性データはありません。

【適応外】

本剤を簡易懸濁して投与することは、承認外の用法となります。

簡易懸濁して投与した際の薬物動態、有効性、安全性は検討していませんので、おすすめしていません。

簡易懸濁後の安定性データはありません。

一包化はおすすめしません。

本剤を分包、又は他剤と一包化した際の安定性について検討していませんので、おすすめしていません。

相互作用・併用

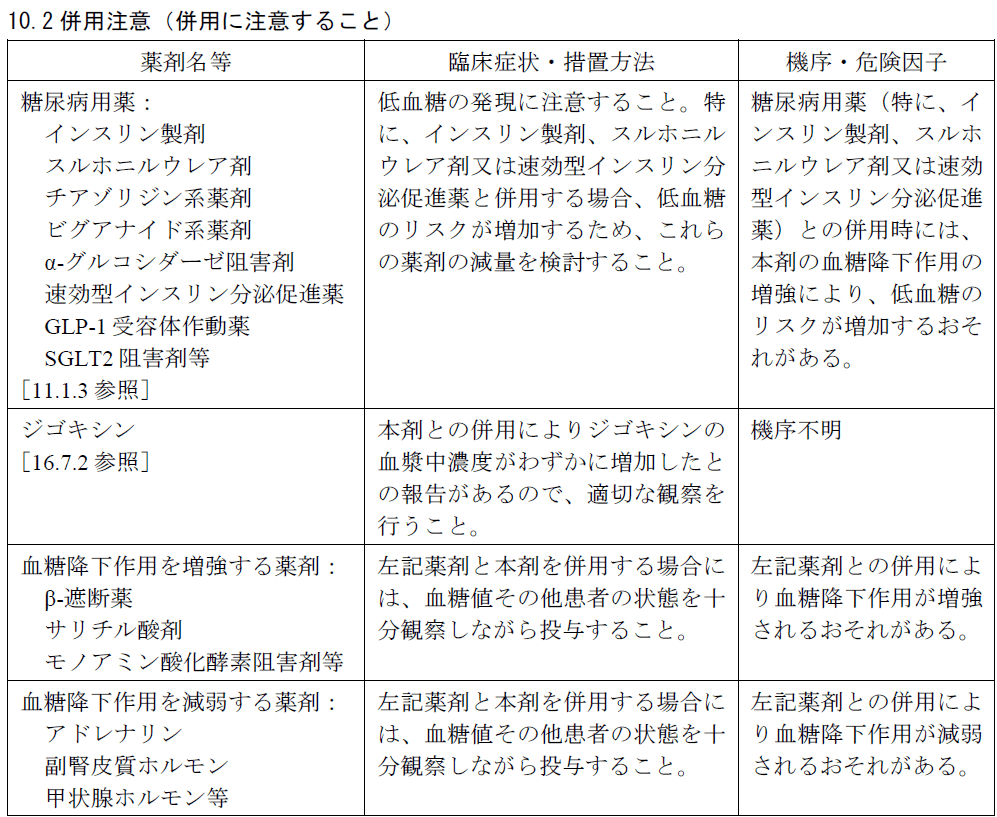

本剤の電子添文には、以下のとおり記載されています。

<引用>

電子添文

①糖尿病用薬

本剤と糖尿病用薬を併用する時には、低血糖の発現に注意すること。

国内で実施されたインスリン製剤、グリメピリド(スルホニルウレア剤)、ピオグリタゾン(チアゾリジン系薬剤)、メトホルミン(ビグアナイド系薬剤)、ボグリボース(α-グルコシダーゼ阻害剤)又はナテグリニド・ミチグリニド(速効型インスリン分泌促進薬)との併用試験において、52 週までの低血糖症の副作用発現率はそれぞれ17.4%、5.3%、0.8%、0.7%、0.8%、6.5%であり、インスリン製剤、スルホニルウレア剤又は速効型インスリン分泌促進薬との併用において低血糖症の発現率が高い傾向にあった。また、市販後において、本剤とインスリン製剤又はスルホニルウレア剤との併用で重篤な低血糖症状があらわれ、意識消失を来たす例も報告されていることから、本剤とインスリン製剤、スルホニルウレア剤又は速効型インスリン分泌促進薬を併用する場合には、これらの薬剤による低血糖の発現に注意する必要がある。また、チアゾリジン系薬剤、ビグアナイド系薬剤及びα-グルコシダーゼ阻害剤との併用投与時においても、低血糖が認められていることから、インスリン製剤、スルホニルウレア剤又は速効型インスリン分泌促進薬以外の糖尿病用薬と併用する場合にも、低血糖の発現に注意が必要である。「重要な基本的注意」及び「重大な副作用」の項に処置方法等が記載されているので、参照すること。

②ジゴキシン

本剤100mg をジゴキシン0.25mg と併用投与した臨床薬理試験において、ジゴキシンのAUC 及びCmax がわずかに上昇した(それぞれ11%及び18%)との報告があった。ジゴキシンは治療域が狭い薬剤であるため、適切に観察を行う必要がある。

③血糖降下作用を増強する薬剤(β-遮断薬、サリチル酸剤、モノアミン酸化酵素阻害剤等)

血糖降下作用を増強する薬剤と本剤を併用した相互作用のデータは得られていないが、血糖降下作用が増強されることにより、さらに血糖が低下する可能性がある。併用する場合には、血糖値や患者の状態を十分に観察しながら投与することが必要である。

④血糖降下作用を減弱する薬剤(アドレナリン、副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン等)

血糖降下作用を減弱する薬剤と本剤を併用した相互作用のデータは得られていないが、血糖降下作用を減弱する薬剤と本剤を併用した場合、血糖降下作用が減弱されることにより、血糖が上昇する可能性がある。併用する場合には、血糖値や患者の状態を十分に観察しながら投与することが必要である。

<引用>

インタビューフォーム Ⅷ.安全性(使用上の注意等)に関する項目 (2)併用注意とその理由

本剤とGLP-1受容体作動薬はいずれもGLP-1受容体を介した血糖降下作用を有しており、両剤を併用した際の臨床試験成績はなく有効性及び安全性は確認されていない(1)ことから、併用はおすすめしていません。

保険給付につきましては、各都道府県の審査の先生方の判断が異なる可能性もありますので、地域の審査支払機関に状況をご確認ください。

<引用>

(1)電子添文

安全性

重大な副作用として、アナフィラキシー反応*、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)*、剥脱性皮膚炎*、低血糖(4.2%)、肝機能障害*、黄疸*、急性腎障害*、急性膵炎*、間質性肺炎*、イレウス*、横紋筋融解症*、血小板減少*、類天疱瘡*が報告されています。

*頻度不明

その他の副作用(発現頻度0.1~2%未満)として、浮動性めまい、感覚鈍麻、糖尿病網膜症の悪化、回転性めまい、上室性期外収縮、心室性期外収縮、動悸、鼻咽頭炎、腹部不快感(胃不快感を含む)、腹部膨満、腹痛、上腹部痛、悪心、便秘、下痢、鼓腸、胃ポリープ、胃炎、萎縮性胃炎、びらん性胃炎、歯周炎、胃食道逆流性疾患、口内炎、肝機能異常、発疹、湿疹、冷汗、多汗症、空腹、浮腫、倦怠感、心電図T波振幅減少、体重増加、赤血球数減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、白血球数増加、ALT増加、AST増加、γ- GTP増加、血中ビリルビン増加、血中LDH増加、CK増加、血中コレステロール増加、血中尿酸増加、血中尿素増加、血中クレアチニン増加、血中ブドウ糖減少、低比重リポ蛋白増加、血中トリグリセリド増加、尿中蛋白陽性が報告されています。

安全性情報については電子添文の副作用及び臨床成績の安全性の結果をご参照ください。

<引用>

電子添文