教えて!てつこさ~ん 気管支喘息の吸入指導

気管支喘息の吸入指導

企画・執筆・監修:浅野みどり先生(名古屋大学大学院 医学系研究科 総合保健学専攻・副専攻長 包括ケアサイエンス領域看護科学 教授)

協力:石井真先生(中部大学生命健康科学部保健看護学科准教授)/作画:松永えりか

* にちにちこれこうじつ:どんな日でも毎日は新鮮で最高にいい日である。

*出典:環境再生保全機構 ERCA(エルカ)ホームページより

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/kids/jpac/jpac_ctl/index.html

レクチャー 〜上手に吸入するために〜

- できなかったことを責めるのではなく、どうすればよいか一緒に考える。

- できないと病気が治らないと脅すのではなく、できたらよいことがあることを伝える。

- 自宅で正しい吸入方法でできているか見守ってもらう。

- 子どもに任せきりにしてできないことを叱るのではなく、子どもができていることを褒め、できない時にはサポートするようにしてもらう。

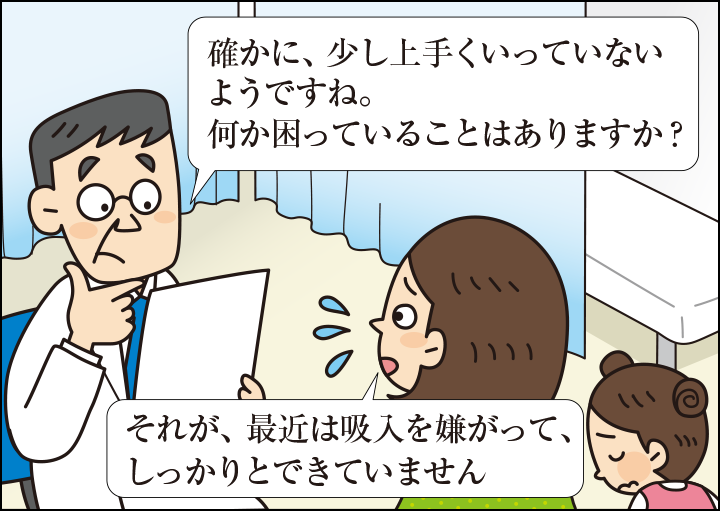

Q. 吸入をしたがらない子どもには、どのように対応したらよいか?

A. まずは、子どもと家族が吸入の必要性を理解することが大切です。

看護師は子どもや家族が説明を理解したかだけでなく、吸入を毎日やることについてきちんと納得しているか、毎日行う自信があるかを確認しましょう。必要性が分かっていてもなかなかできない場合には、できない理由を一緒に考えましょう。副作用などに不安がある場合には、丁寧な説明が必要です。医師や薬剤師との連携が有効な場合もあります。また、子どもには、吸入ができなかったら病気が治らないなど、マイナスな側面を強調するのではなく、吸入を楽しくできる方法はないか、吸入を忘れずにできたらどんないいことがあるかなど、プラスの側面を強調し、今できていることを褒めて、動機づけに繋げましょう。なかなか、子どもが自分だけで吸入を継続することはできないので、保護者にサポートをお願いし、見守ってもらうことが効果的だと思います。

解説

治療を継続するためには、本人のやる気の維持のための動機づけと家族のサポートが重要です。子どもは必要性の理解だけで行動化することが難しいので、楽しくラクにできる工夫をして、継続できるようにサポートしましょう。習慣化ができたら、任せきりにせずに、時おり頑張っていることを褒めましょう。子どもは、夏休みや冬休みなどの長期休暇の時には吸入を忘れがちになるので、家族に協力してもらうことが大切です。また、吸入療法は正しい方法で行わないと、せっかく毎日行っていても十分な効果が得られない場合もあります。吸入の正しい方法について、イラストや動画などのツールを活用し、イメージを共有できるようにしましょう。外来では、子どもが正しい方法で吸入を行えているか、実際の手技を確認しましょう。

子どもに対して

保護者に対して